2021/07/02

大々的にネタバレの感想

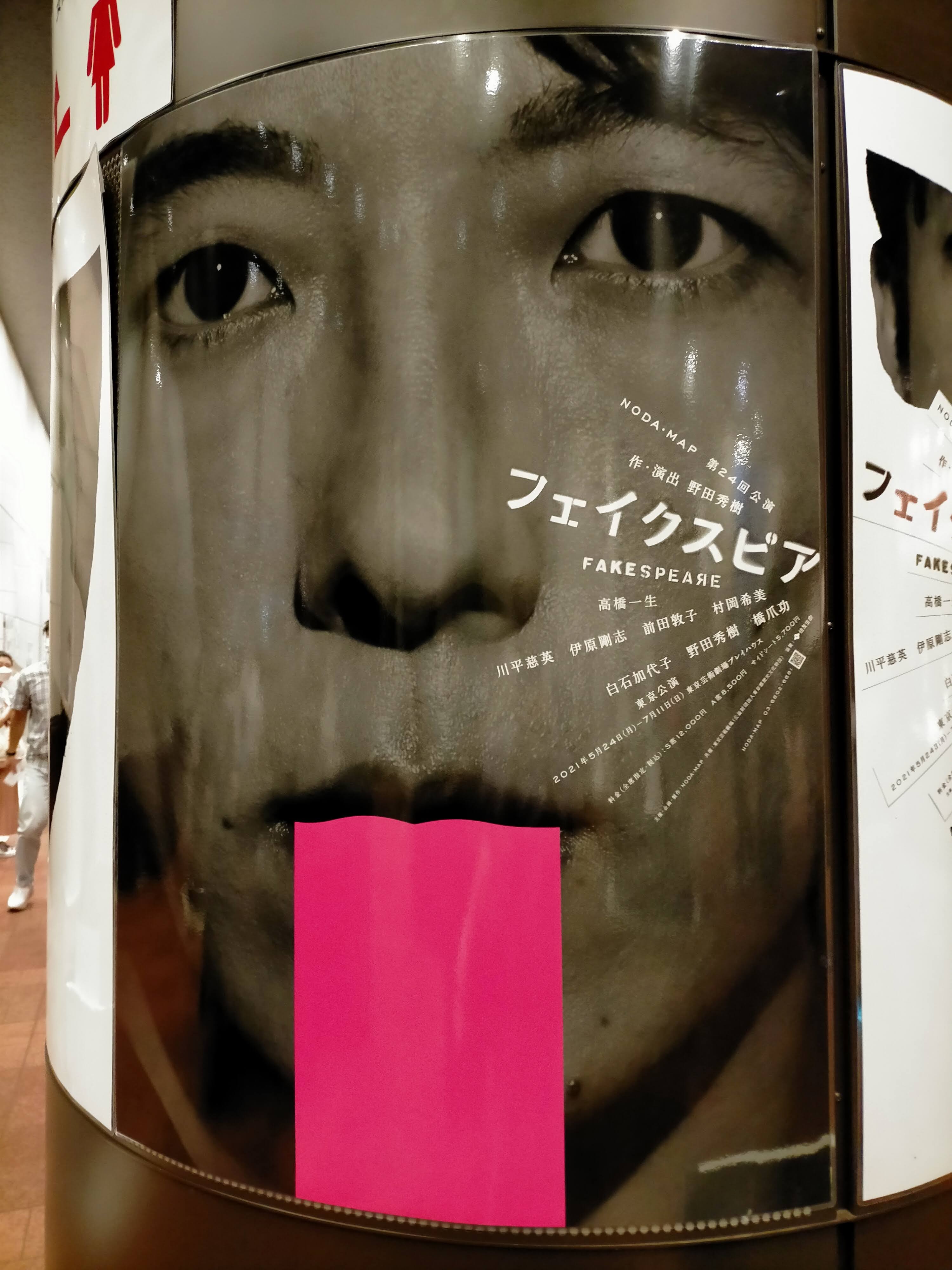

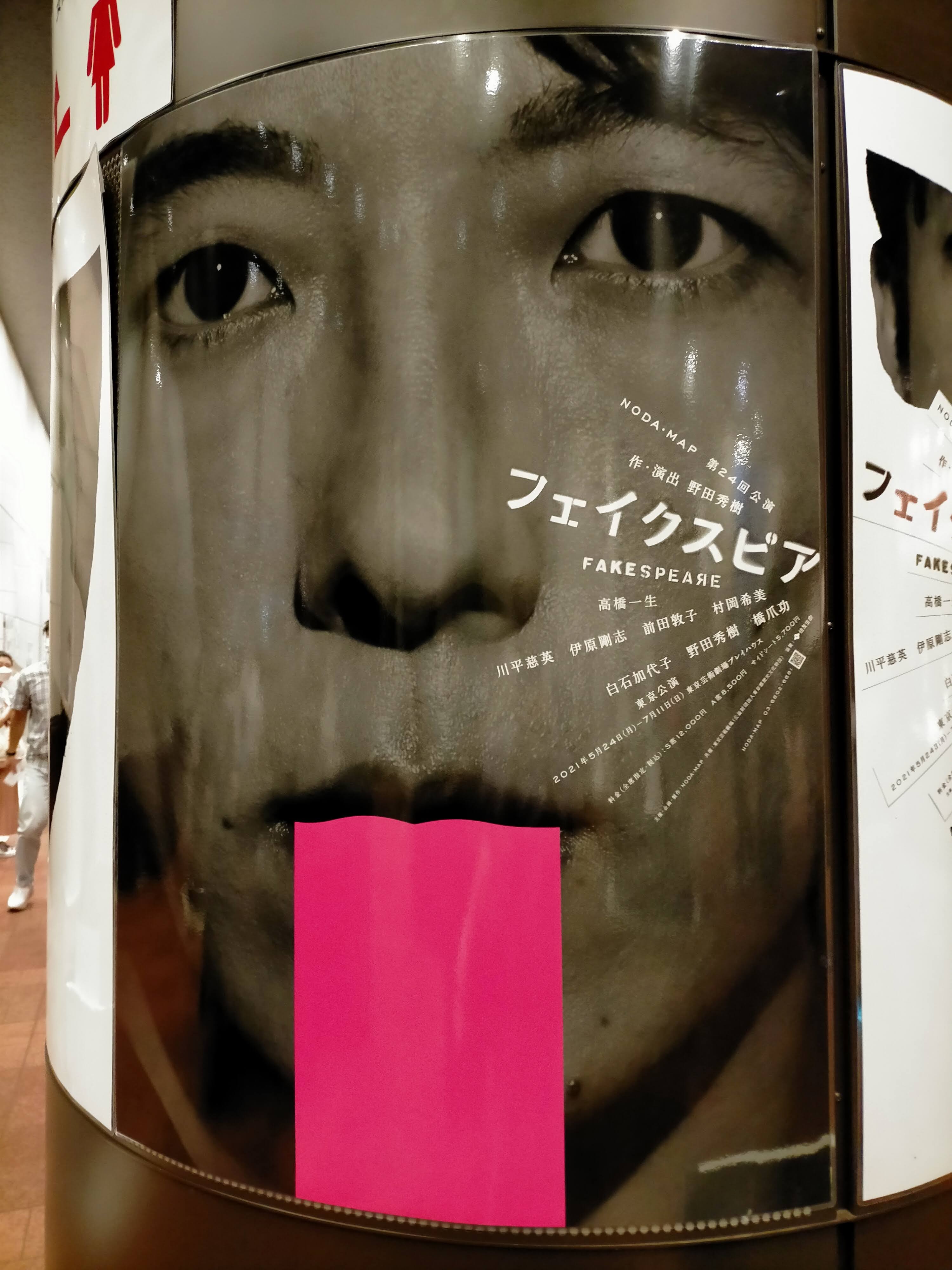

脚本・演出: 野田秀樹

出演: 高橋一生、白石加代子、橋爪功、野田秀樹

衣装: ひびのこづえ

6/16昼、6/29夜、観劇しました。1階席のかなりいい場所だった!ありがたい。

チケットは二人で12回分申し込んで2回当選だったので、前より当選率が高いかもしれません。

コロナ状況で控える方もいらっしゃるのでしょう。

さて、

見終わって

「ありがとうございました…」

「ありがとうございました…!」

それしか言葉がない。二人で泣きながらアンケートを書いたよね。二回。計四枚。

伝わってください…我々はSNSで簡単に語れるタイプじゃないから、野田さんにだけ伝わればいいから…

二回見てもまだ全然野田さんの思うところを受け止め切れていないと思うのですが、できる範囲で感想を記録します。

- ジョージ・バークリーの「誰もいない森で倒れた木の音は存在しないのか」で始まる。倒れる木と(言の)葉。言葉と声というテーマの提示

- 白石加代子様登場。憑依女優はかつてイタコ修行をしていた。恐山のイタコではなく恐山にいた子、にしかなれなかった。それを野田さんが舞台にしました、というメタ的発言

- イタコ修行中の白石加代子(元演劇部)のところへやってくる橋爪功と高橋一生による、「誰を呼び出してほしいのか」からシェークスピア劇憑依。高橋一生の女性役雰囲気ある。

「娘三人に遺産相続」「嫉妬で妻を殺した」「妻にそそのかされて主君を殺害」こういうキーワードでリア王、オセロー、マクベスとわかるのって常識なのか教養なのか。観客の多くはわかって笑ってたけど、もしかして知らない人にとっては??なのだろうか。

そして「わからない」という恥が怒りになったりするんでしょうか。関係ないけど後述

- 高橋一生は「神から言の葉を盗んだ男」で、言葉の箱を持っている。神の使者から追われている。橋爪功は元演劇部の地下鉄職員。なぜだれを呼び出してほしかったのか自分でも分からない。

- 神から盗まれた言葉は「死」。プロメテウスは火を盗んで人間に与えたが、高橋一生は江戸っ子だったので「ひ」が「し」になってしまったという言葉遊びが野田さん

- 死を奪われた神は不死になり、言葉を失って不在になった。人間は死を知らねば誰もいない森で倒れる木と同じ。何時何分に死んだと認識しないひまわりと同じ。死んだことに気づかなければ死んでいても死は存在しない。

- シェイクスピアの息子、フェイクスピア(野田秀樹)登場。ラップとダンスの切れがすごい。

言ったもん勝ち、書き込んだもん勝ち、それが今の言葉の価値🎵

そんな人間に言葉ってもはや必要なのだろうか??

- シェイクスピアの四大悲劇のうち、(読んだ?悲劇、呼んだ?悲劇)まだよばれてないのはハムレット(ここ重要)

- 星の王子さま(前田敦子)登場。本当に大切なものは眼に見えない。だから盗まれた言葉は声である。声は発せられたら空に昇って消えてしまう。

- イタコ憑依をトランジットに例えたり、サンテグジュペリの夜間飛行など

もうサッとネタバレしてしまうのですが、

高橋一生と橋爪功は親子です。

橋爪功が子供の頃、若くして死んだ父親が高橋一生です。

そして、地下鉄に飛び込もうとして、隣の人に先に飛び込まれて出来なかった息子のために、「言葉」を伝えようとやってきたのです。

神から言葉を奪い、人に死を与えた高橋一生は息子から「子供の頃、家にひとごろし、と叫ぶ人たちがきた」と思い出を語られる。

箱をちょっとあけて出てくる言葉

「どーんといってみよう」

「頭を上げろ」(これは高橋一生が登場時から言っていて、何この人っておもわれているんですが)

「気合い入れろ」

「がんばれ、がんばれ」

「これ何!? こんなんで死ぬのやめようとか思う??」(息子=功)

知っている人はここでピンとくると思います。

1985年(昭和60年)8月12日、日航ジャンボ機墜落事故です。

イタコ昇格試験で、最後のチャンスにかける白石加代子は、橋爪功の父親を呼び出そうとします。

彼女は死んだ母に会いたくてイタコ修行をしようと思った。

だけど自分に母が乗り移ったら、私はいなくなって、母は私を抱きしめることができない。

だから、演劇部の同級生だった橋爪功(タノ、という名前。タノ、しんで?って昔いい合って笑った、といいます)のために、イタコになれなくてもいい、いま、お父さんを呼び出してあげたい、と願います。

言の葉の箱がひらいて、言葉があふれ出します。

墜落していく飛行機のなかで、パイロット、副操縦士、CAが、沢山の乗客を乗せて何とか、生きようと、機体を持ち上げようと、命を救おうと、

「頭を上げろ!」

「ダメです!」

「スコーク7700!」

「ハイドロプレッシャーオールロス!」

「あーーーーっ」

「がんばれ、がんばれ!」

「どーんといってみよう」

「気合い入れろ!」

叫びながら必死で、何とかしようともがく。

人間の力ではどうにもならない、大きなものの前で、あがく。

その孤独、無力、でも最後まであきらめない。

ポールを掴んで、キャスター付きの椅子で、コックピットと乗客が上下する機体の中でバラバラになり、また何とか戻って一つになろうとする演出がすごい。

こんなシンプルな表現で、ジャンボ機の内部と混沌が伝わってくる。

そして18時56分30秒、人は、死んだことを認識しないひまわりではなく、森の中で倒れる木の音のように、言の葉を散らして墜落するのです。

父が届けたかった言葉を息子は抱きしめます。

「頭を上げろ」

「頭を上げろ」

生きろ

「タノ、しんで、」

死んで、ではなく、楽しんで

橋爪功と白石加代子が二人並んで終幕。

二人の名優の「生きろ」という言葉を背負い、発する重み。

※あとで確認したら、「生きるよ」でした。そうだよね…生きろじゃなくて、生きるよ、なんだよね…未熟な記憶め…

もう途中からわけもわからず涙がとめどなく流れて、野田さんの舞台はいつもそうですが、感動や悲しみや、なんとかの名前をつけられる類の、エモーションではなくて、もっと、違うところにある人間の何か。私はそう感じますが、たぶん感じない人もいる。それはちょっと人それぞれという話ではないと思うけど置いておいて

日航機墜落事件を扱うことを、不謹慎と捉える人もいるらしい、と聞きました。

でも、そんなことは野田さん自身が一番わかっているんです。

なぜなら、シェイクスピアの息子、フェイクスピアに野田さん自身が扮しているから。

現実を弄ぶフィクション=フェイクだと自分自身を位置付けているから。

演劇の神様のバカ息子、フェイクスピアだと自ら称し、ノンフィクションをフィクションでフェイクにして弄ぶ、させてたまるか、という星の王子さま(キャラクター代表)

でもなお、言葉によって伝えたい、悲劇を悲劇で終わらせずにはいられない、と言っているからです。

ちゃんとセリフで言ってるよ!

それがわからないのはちょっと、それこそ言葉が必要ない類の人間ではないかと思う。

そして、題材ではなく、もっとその向こうにあるものを見ようとしているんだよ。

優れた表現というのは、美術でも音楽でも小説でも、そういうものでしょう。

例えば、声になった言葉は消えてしまう、残らないというのは演劇、舞台に一生をかけている人の「残らないものを紡いでいる」気持ちでもあるのではないかと思いました。

神から奪った生、

神から与えらえた生

神は紙で紙から奪われた言葉という声は、一番大切な目に見えないものかもしれない。

でも目の見えない人にとっては見えないのが当たり前。

声があれば、そこに人がいる。

墜落事故で失われた肉体に残った声を、「頭を上げて生きろ」へ舞台へと変化させて描き出した野田さんの言葉を、受け止めていきたいと私は思うのです。

ろくでなしどものぼやき

[...]