2021/11/19

THE BEEと毟りあいと筒井康隆(1)

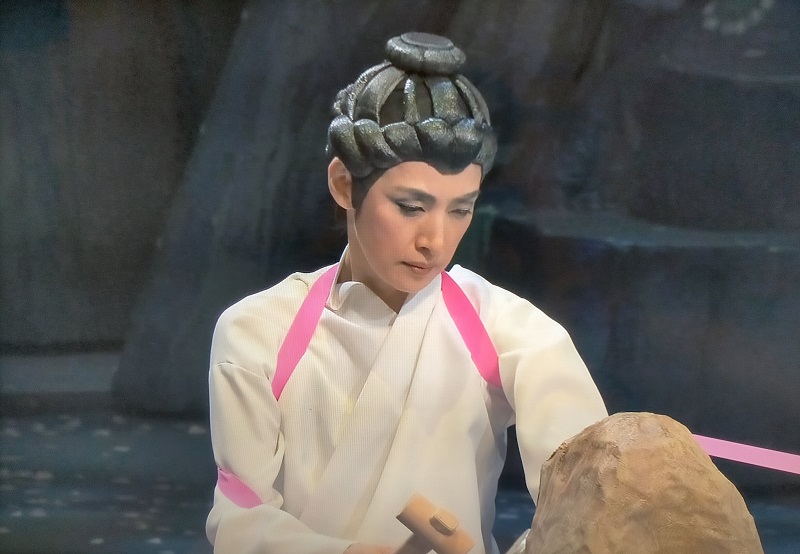

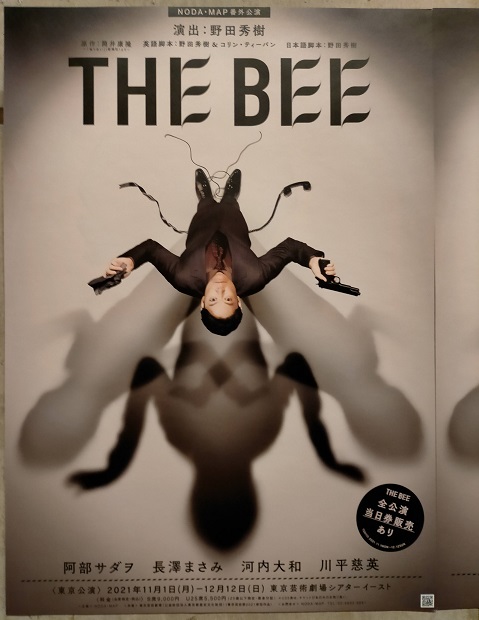

THE BEE

・原作 筒井康隆「毟りあい」

・英語脚本:野田秀樹&コリン・ティーバン

・日本語脚本・演出:野田秀樹

・出演:阿部サダヲ、長澤まさみ、河内大和、川平慈英

2021年11月10日、24日に池袋の東京芸術劇場で観劇。

前情報何もなしで一回目に見て、インタビューや原作や英語版の内容を知って二回目を見るつもりです。

<ストーリ>

平凡なサラリーマンの井戸(いど)がある日帰宅すると、自宅が警察に囲まれていた。凶悪犯の小古呂(おごろ)が脱獄し、井戸の妻子を人質に立てこもっているというのだ。警察とマスコミに振り回され“被害者”であることに限界を感じた井戸は、小古呂の妻の元を訪ねると突然豹変。小古呂の妻子を人質にとって立てこもり、“加害者”として小古呂に対峙。憎しみを応酬させていく。(WOWOWオンラインより)

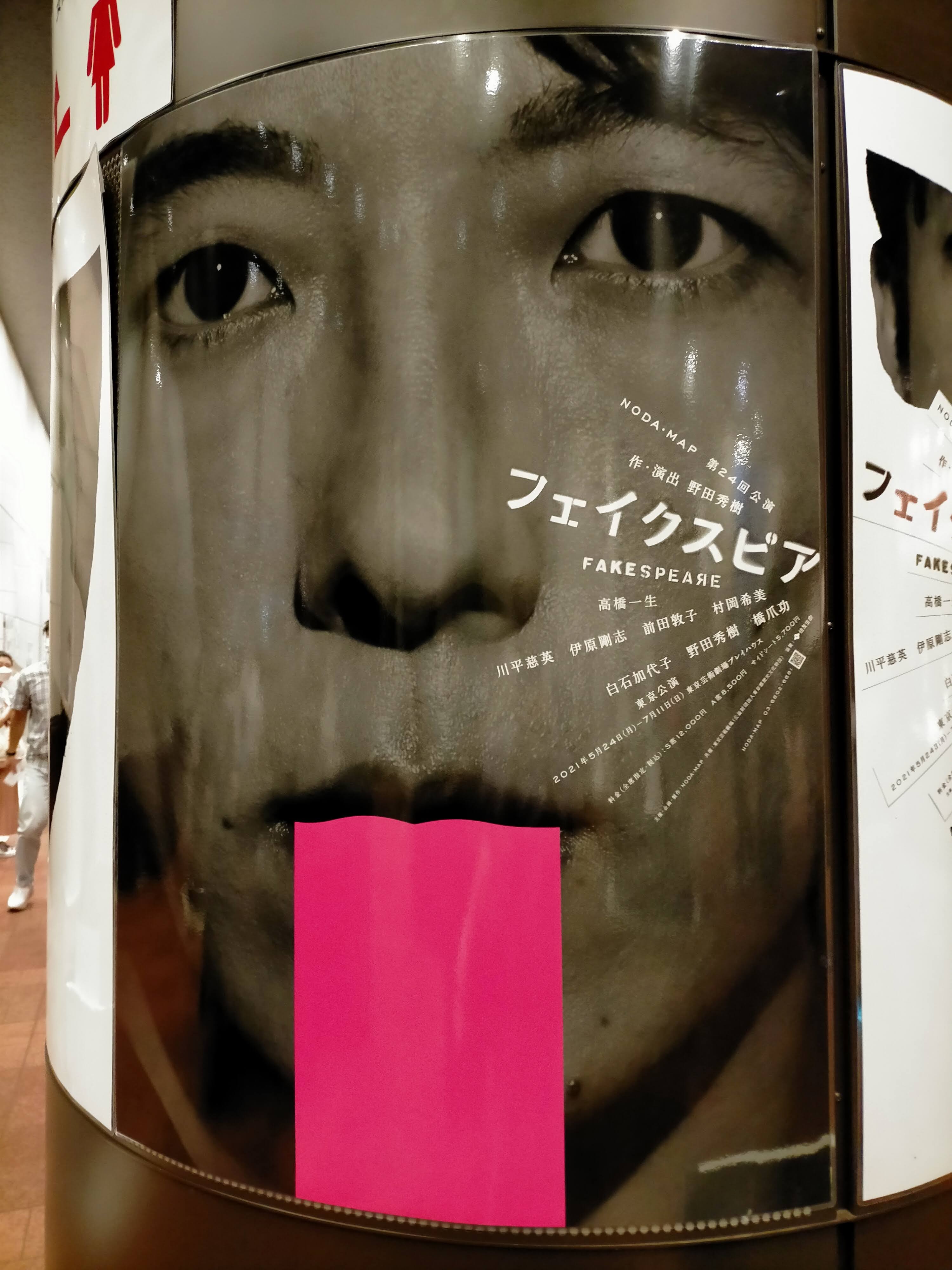

私はNODA・MAP作品は2016年の逆鱗からなので、数は少ないのですが、THE BEEを一回目に見た時、今まで観たことがある野田作品と違いすぎて、途中まで混乱していました。

何が違うのかというとまず演者四人の密室劇であること、あからさまに暴力的なこと、非常に単純なつくりであることです。

英国で英語版初演なのは知っていたので、「向こうに合わせたのかな。少人数の密室劇っていかにも英国な感じがする(知らんけど)」「THE BEE→クイーンビー→女王陛下の英国なのかな」とか思って観ていました。

加害者と被害者が互いに加害者になって、段々と「家族を守る、家族に会いたい」が「あいつを打ち負かす」が目的の暴力と報復の連鎖になって、そこで犠牲になるのは子供と子供を守ろうとする女性で、最後には加害者被害者双方が自己破壊していく。

西洋の歴史の事なんだろうな、と観ながらぼんやり思ってました。

日本を含め各地に残る植民地支配の影響とか、西洋人が見て見ぬふりをしている歴史を象徴的に暴いてつきつけているのかなと。

インタビューで、アメリカの同時多発テロに触発されて、と野田さんが仰っていてそれは思わなかったけど、なるほど、そうかと。

世界10か国で上演したそうですが、アメリカ人は自分達のことだと全く思わなくて、イスラエルのひとは日本のサラリーマンの話なのにすぐに自分達の事だと思ったってのが本当米国そういうとこだぞ、と思います。

原作は1975年ですが、

「(何十年前の作品だろうと)クオリティがあれば見る人の想像力で今ある状況に引っ張られていく」

その想像の引っ張り力で作品をつくりあげてしまうのがすごい。

で、原作を読みました。

全く印象が違うので驚きました。

私の勝手な印象ですが、原作では「自分」が第一で、最初から妻子ではなく「俺があいつより上であること」が目的になっている。警察やマスコミ、全部が敵で加害者。

被害者ではなく加害者になる。周りの人全てへの憎悪というか怒りというかネガティブな感覚が強い。

作中で書いちゃってるけど、新左翼の内ゲバなんですよね。多分。

新左翼の内ゲバってわかるようでよくわからないから、ちょっと調べました。

「日本共産党や社会党などの既成左翼を否定して生まれた極左=新左翼の内部での路線対立や覇権争いによる暴力」

のようです。

文章も、内へ内へ自分の内部感覚って日本的な構造だと感じました。

それをイスラエル人に「俺たちの事だ」と感じさせる普遍の世界観に解釈した野田さんはやっぱりすごいと思う。

英国上演時には自身が女性を、英国女優が男性を演じていて、強姦を「英国のアジアへの植民地支配」と解釈できるようになっている演出もすごい。

でもそれは言葉にされたり、わかりやすく答えとして提示されたわけではなく

「見てる人が頭の中で組み立ててくれる」

という、受け手の想像力のフックとして提示されていて、受け手がそこから読み取る能力を信用し尊敬してくれているんだよね。

演者にも

「なんでこんなことするのかと聞かれたら、絶対人なんか殺さない人が戦争に行ったら人を殺す」そういうことだ、と答える。

筒井康隆は『時をかける少女』や『パプリカ』、『富豪刑事』などの原作者と知っていましたが、読んだのは初めてでした。

『全集17 七瀬ふたたび/メタモルフォセス群島』一冊読んだきりで言うのもなんですが

上手く言葉にできないんだけど、なんだか不快でした。

なにが不快って、いわゆる知識層による傲慢な差別感覚かもしれない。

七瀬ふたたびは七瀬という主人公と仲間の超能力者物語なんだけど、非超能力者を「普通人」と呼び、男は女を犯す事ばかり考えてて、女は妬み嫉み、子供も他人を傷つけようとする低劣な下種ども、主人公側の超能力者は美しくて知的で正義のために力を使いたいと思っているのに迫害される…という。

七瀬を崇め奉り上位意思として従う黒人男性、とか、そのまま奴隷じゃん…

内容はちょっと小難しくしたラノベなのに、性差別や人種差別におさまらない、もう人間差別の世界。

現在の異世界とか転生とか能力者ものって、現実がたいしたことない人のための慰めでしょう。例えば、自分が被害者だから報復していい、その力が与えられる、という構造。弱者の夢想。

でも筒井康隆は「大学に行けば人の上に立てる(若者たち1966)」時代で同志社大学を出て既に文化人として評価も得ていて、十分に強者の立場ではっきりそれを自覚しながら、この内容なんです。

立場として加害者側に立っているのに、被害者気分で、それは「お前らが低劣で下種で愚かだから」という目線。

持っていない人間への優しさや労わりが全く感じられない。

これが昭和から続いてる感覚なら、大衆側から反知性的に「利口ぶったエラそうな奴への攻撃」をしたくもなるだろうと思います。

私も言い方がひどいと承知でいえばバカは嫌いなんですが、何がバカかというと

「既得権益の上から弱い者いじめをする、大声で美意識がないヤツ」

だと思っていて、例えば東大に行ったから他人より自分がエライと思ってる人。(ハーバードでもオックスフォードでもIITでも同じく)

東大を創ったわけでもない、東大がスゴイと言われるのは先人の実績があるからであって、勉強しました合格しましたって、人が作った教科書や参考書を使って上澄みをさらっただけで、先人がなぜ積み重ねてきたかといえばアナタの小さな自尊心を満たすためでなく後から来る人達のため。そんな事もわからず「俺は凄い」と他人を見下せるのはバカで、職業や性別や人種その他「他人が歴史で積み重ねた既得権益の上から弱いものいじめをする」のはバカだ、と思っています。

で、その「いじめられる側」が既得権益層にすり寄って、さらに弱いものや歴史的に踏まれてきた側をいじめる。これもひどい愚か。

まあそういう人はたくさんいるし、自分にも要素があります。

それを恥じたりコントロールしようとするのが人間として、だと思うんだけど

理想は実現しないとわかりつつ持っていないと、ひどいことになるから。

socialで大声出しているわけではなく、自分のためにメモしてるだけなので、軽く流してください。

ちょっと、ヘンな方に思考がずれてしまったけど

この私自身の足りない思考を野田さんの舞台で少しは広げられればと思いつつ、

第二回目を楽しみにしています。