2022/02/15

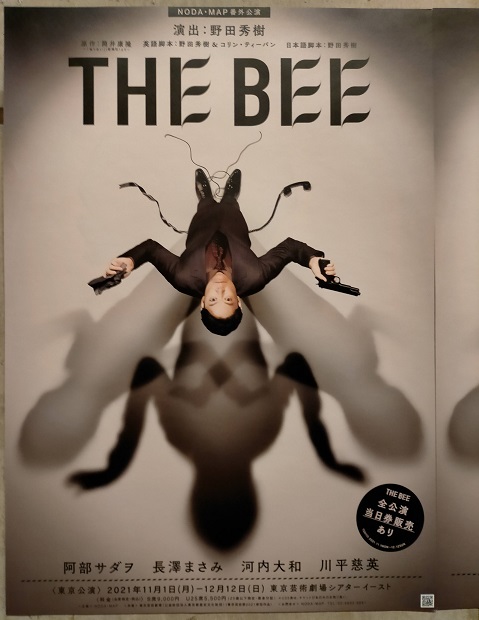

行ってきました!

(内覧会抽選は外れました)

素晴らしかったです! 究極控えめにいっても最高です。

すごかった…

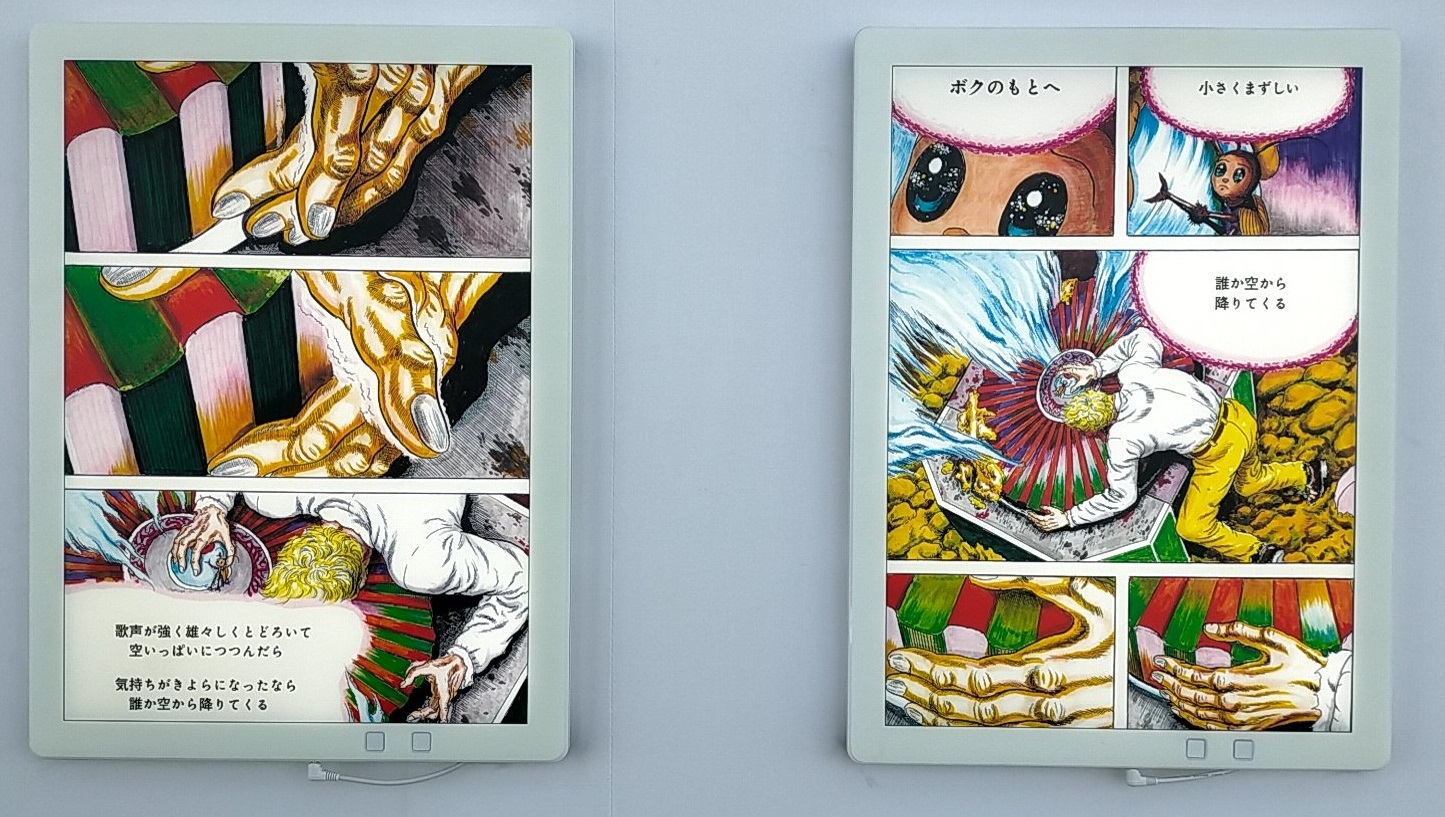

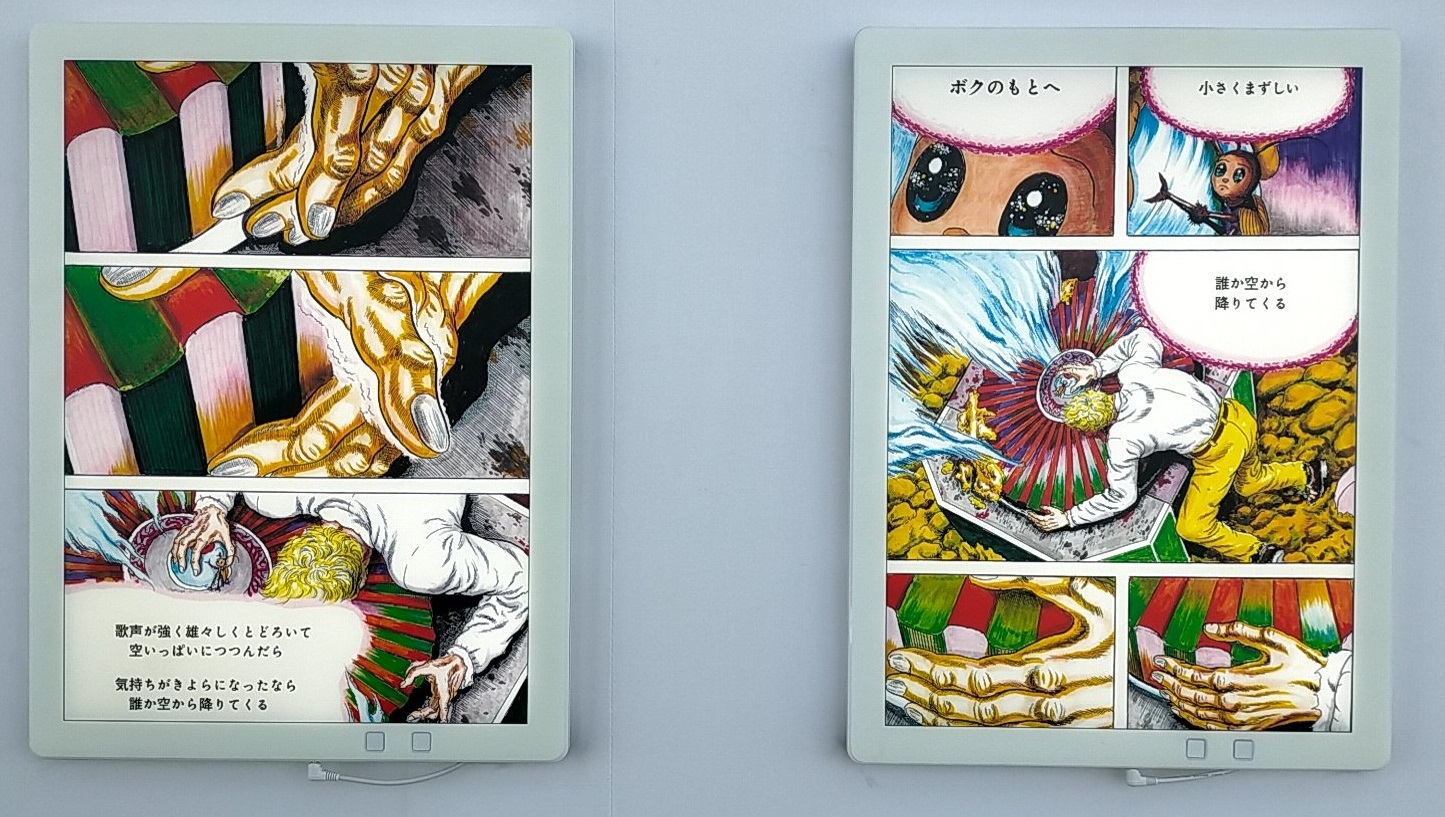

鴻池朋子さんの14歳インスパイア作品の凄みを背景に、14歳完全版ラストを見て泣きました。

「気持ちがきよらになったなら、神の空から降りたまう」

ゴキンチ!!

我々は自分たちの事を「むし」と称しているのですが、(むし、おなかいたい丸くなる、とか)よその人から

「自分の事を虫だなんて、そんなふうに言っちゃダメだよ」

などといわれることがあるのですが、いや、これは諧謔とか韜晦というもので、おのれの虫性に気づかない人間よりはマシなつもりで言っているのだけど…虫と人間なんて神目線では同じレイヤーだし、などというわけにもいかないので曖昧に笑っておりますが、そんな我々の虫心に響く最終章「ムシ」

楳図先生はわかってくださっている!!!

でも心が濁りすぎて、全然ゴキンチのようなきよらな瞳になれません。

きよらに…いつかきよらに…

「人間を特別扱いしないよね、楳図先生は」

「日本国総理大臣も宇宙人に下半身剥かれてレイプされそうになるからね。女子高生も中年男性も同じレイヤー」

「大人を信用しないね」

「世代交代しても成長せずに死んで、醜い本性が明らかになるだけだから」

「マリン、ボクハイマモキミヲアイシテイマス」

「泣いちゃう! 愛だけ!」

「画太郎先生の個展でゴッホより上手いじゃんと思ったけど、楳図先生はキリコより上手くてムンクより不穏」

「そしてダリよりシュール」

「それだ」

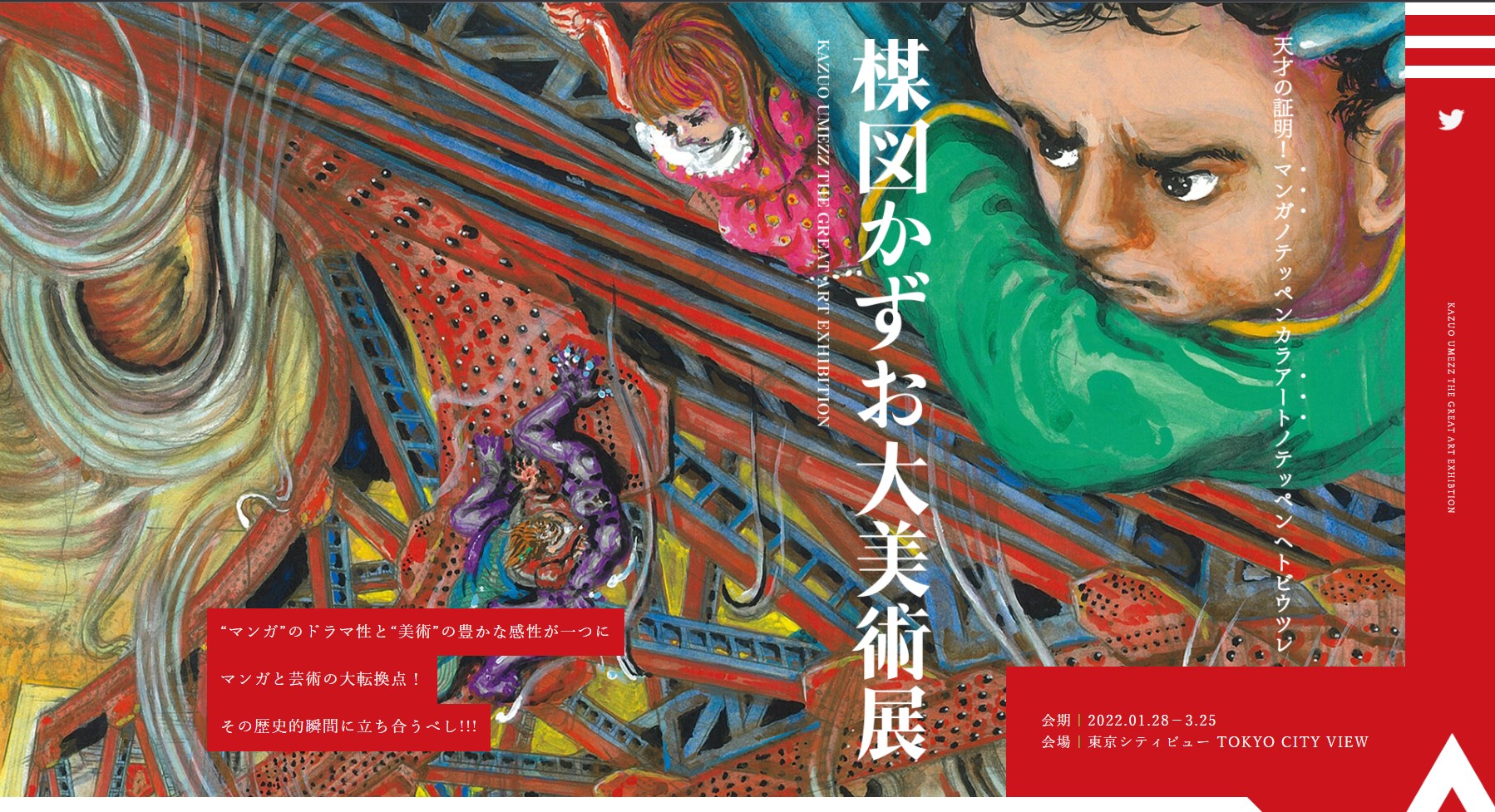

東京近郊で行ける方はぜひ!!! この凄みを生でご覧いただければと思います。

『14歳』と『わたしは真悟』を読んでいかれる事をおすすめします。

その後、新美術館のメトロポリタン美術館展(これについては後ほど)にも行ったけど、こちらの方がずっと残りました。

さて、ちょっと長くなりますが、楳図先生のインタビューで少し考えたこと

楳図先生は『14歳』以降、作品をお描きになっておらず、腱鞘炎のためだということだったのですが、

「ずっと漫画書いていても評価も何もなく、褒められることって全然なくて、『もう怖い漫画はないと思う』とか言われたこともありました。それだったら残っていても悪いし、面白くも何もないので、それでやめちゃったんです。」

2018年、「漫画界のカンヌ」とも呼ばれる「アングレーム国際漫画祭」で、楳図さんの代表作「わたしは真悟」が、「永久に残すべき作品」として「遺産賞」を受賞したのだ。

「それでやる気になって。やっぱり、褒める! お金をあげる! 文化はこれが必要です」

楳図かずおさん 27年ぶりの新作で描いた“人類の未来とは”(NHKサイカル)

https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2022/01/story/story_220131/

アングレーム国際漫画賞って知らなかったのですが、Wikipediaによると

ヨーロッパ最大級のバンド・デシネのイベントである。1974年よりフランス、アングレーム市が開催している。フランスで最も古い漫画関連のイベントであり、「漫画界におけるカンヌ」とも言われている

フランス語圏で出版された漫画(バンドデシネ)を対象とした賞なのですが、国際賞なので翻訳された水木しげる先生をはじめとする日本人作家も多数受賞しているんですね。

受賞者を見ると、2004年に浦沢直樹『20世紀少年』と中沢啓治『はだしのゲン』が各々受賞しており、近年の作品やセールス如何に限らず、文化寄与貢献を讃える賞であると思われます。

意味のある絵という象形文字の連なりであるマンガと一枚絵として成立するバンドデシネやアメコミは厳密に言うと違うと私は思うけど、長くなるから省略して、問題は

漫画は作品数やクオリティ、社会への影響からいって圧倒的に日本文化であるはずなのに、なぜ漫画を国際的に人類の芸術文化として讃える賞が日本ではなくフランスにあるのか、

ということです。

なんで日本の漫画家がフランスで漫画賞を受けて「誉れ」みたいになるの?

これけっこう、大問題だと思うのですが。

なぜ?

1974年って もう既に手塚先生の火の鳥(1954年から連載)が終盤に入り、『おにいさまへ…』『トーマの心臓』、『がきデカ』『キテレツ大百科』が始まった年です。

マンガは子供向けのもの、とずっと思われてきたようだけど、今より文芸的な作品が沢山あり、これを文化として評価する力が、日本社会、日本人になかった、ということになる。

で、漫画=バンドデシネがフランスでどう扱われているのか知らないけど、1950年代から日本の漫画が量も質も抜きん出ているのは間違いないだろうと思います。ならば日本が漫画を芸術として評価し世界に発信するのは当然です。

なのになぜ、世界レベルで権威を持つ芸術賞としての国際漫画賞が日本にないのだろう?

ルーブルで、大英博物館で日本の漫画が展示された!すごーいデスネ!

自国が誇るものなら、他国の評価がなぜ国内より上にくるのだろうか。

(2007年から日本国際漫画賞というものがあるのですが、日本国籍以外の漫画家を対象にしており「海外でマンガ普及に貢献する作家を顕彰する」なにさま?なんか無礼。何のためかわからん。発信力もないし。麻生元総理の発案だそうだけど、ただの自己満足と感じてしまう)

なぜ? を考えたのですが結局

審美眼がないから…?

本当にいいものがわからないから…売れてるとか流行ってるとかエモみたいなその場限りの評価軸しか社会が持っていないから

漫画って日本文化なのに、人類目線で評価できる素養がない。

つまりそういうことになるんでは。

その人類が「西洋社会」になっちゃってるのは別の問題もありますが

西洋社会文化が判断基準になるのは、彼らが自分たちの文化を系統だてて権威にする能力があるからです。文脈をつくり浸透させる力がある。

二回言うけどこれ、大問題だと思うのですが。

つまり、どれだけ消費規模が大きくなっても、正しく評価して歴史として残す目がないため、日本の漫画は芸術文化史の中でコマーシャル消費されるだけの存在であるということになります。

思想がない。

経済=カネとそれに繋がる流行=流動的大衆目線以外に評価軸を持たないから。

大衆目線は別にいいんです。それはそれで当然に主流である。ただ商業的に寄りすぎないよう、知の評価軸もあるべき。

なぜそういうものが育たないかというと、個がない、教育がない、人類目線がないからではないでしょうか。

個がないと自分の感情ばかりで思考や論理、客観性というものが持ちにくい。

みんなが言ってるから、やってるから、に押し寄せる。

そしてノンコマーシャルな評価軸を構築できないし、思考を省略もしくは外注してしまう。

楳図先生が言うように、

「法律とお金というモノサシ以上に、美意識というモノサシを持つべきだった!」

「美意識のないお金は悪だ!」

です。表面的であってもそのような社会通念が人間には必要なのです。

国自体が「売れてるらしい、話題らしい、使える」ってなったら寄ってくる=クールジャパンや萌えキャラみたいなお門違いのダサい政策しか打てない。

文化的評価軸がないから。そうとしか思えません。

文化を「守りたい、次の世代へ伝えたい」という気持ちが薄い。今だけ。自分だけ。文化だけじゃなく何に関してもそうじゃないのかな。だからすぐ忘れるし学ばない。

今あるものを消費して、次、次、でなければオタク的執着での解釈、そういうところから出られなくて、より広い、高い場所を見ようとする意志がないからそういう価値観になってしまう。

いや、そういうの、人それぞれですから。自由だから。

みたいな言い方、好きじゃないですね。他人事だし、自分はどうなのかを卑怯に隠して他者に無関心な言い方だと思う。人それぞれ、もちろんそう、当ったり前です。

だからこそ「私は私、あなたはあなた、で、そこから? 私たちという社会は?」じゃないのか。

それぞれだからこそ個同士の敬意と対話と、それを繋いで価値を創り未来に残していくことが必要だし利益なのに、「それぞれ」の狭い箱でエコーチェンバ―(友人曰くばかのこだま)の中にいて、こんなにも世界も歴史も広く前にも後ろにも続いているのに、一人ひとり、私は私の「私」って個も結局確立しないままだから、

「自国の文化を世界に発信するための評価軸を持ち、国際賞を運営する思想」も持てないのでは。

外国で評価されたからすごい、っての、もう、別にいいけど、自国文化の自国評価軸が世界に権威を持つことができない、これ本当に大問題だし、志ある作家のやる気をなくさせる環境じゃないですか。

といっても、今に始まったことではなく、知の確立のため頑張っている人もたくさんいるけど、戦前からずっとこうなのでどうにもならないんだろうと思うし、私も話が通じる人と「だよね」のエコーチェンバーの中にいます。

というね…

明治以降の美術文化史からもう、ダメなんだよ…

楳図先生がやる気になってくれてよかった! フランスありがとう。