2022/11/26

最近の眉毛兄弟 ネブワース22

リアム・ギャラガー ネブワース22 見てきました。

オアシスから26年ぶりのネブワース公演のドキュメント映画

いやいや、人って50近くなって成長するものですね!

ウォッチャーのざっくり感想

・病気のちっちゃい女の子が喜んでくれてよかった!なによりも!

ちょっと天才児なんだろうな…大変な病気で生きるの大変だからこそ、リアムの野生じみた乱暴なピュアに惹かれたのでしょう。

前に幼稚園に行ったときも小さな女の子に「かわいいわね」っていわれてたし。

いきものとして同じレイヤーなんだろうと思います。

・ジーンがそんなとこにいた!!!

ドラム叩いてました!

多分デビ―が「音の出ないヤツならいい、でもスタッフではないからちょっと映すだけ」と許可したんだろうと推察。

・ママ、ペギーを招待

親孝行したね!!

ノエルなんか50歳のパーティーにもよばなかったのに。

ヘリコプターで会場まで連れてって、さらにデビ―が手を添えてつきそってくれてました。

友達「なんか髪を染めた女の子、あれ看護婦じゃないかと思って。デビ―ならそこまで手配する」

それは気づかなかった!さすがです。

・デビ―が相変わらずで安心

後ろからついて歩く姿、完全な犬使い。

マネージャー、「リアムは周囲に優れた人間がいれば、とてつもないことができる」

一人ではどうしたらいいかわかりませんが

そう、優秀な人に囲まれてこその今。

本人もそれをわかってて、昔はチャラチャラしてバカだったと反省。えらい。

・本当はバンドがやりたい

ソロのネブワースという成功を得ても思うのはオアシス。

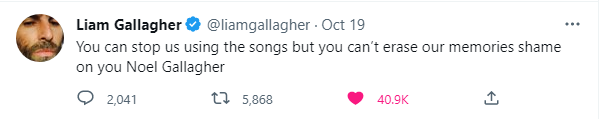

ノエルはオアシスの歌を使わせないとか、オアシスファンが歌うことを批判するとか、オアシス一番思ってるのはリアムなのに気の毒です。

ノエルの新曲や言動のダサさ、ほんと、弟の声あってのオアシスだって認めてください。…しょっぱすぎ

・エンドロールに DJ ポール・ギャラガー

さすがに今回はカメラマンとしては出てこなかった、映りもしなかったニートの長男ポール

多分デビ―に厳しくされているんだと思うけど、エンドロールに出てきました。DJって

・レノン、彼女と見に来る

ところが映ってました。モリ―は来たのかな…

ギャラガー一族の定点観測ができてよかったです。

ボンへは闘病中だけど、きっと見てたね。早く帰ってきてほしいですね。

「イギリスの階級意識の強さにちょっとびっくりした」

「労働者階級、庶民階級って、40代だけじゃなくて10代や20代もいってる」

「労働者階級じゃないのってなに? 貴族? 貴族そんなにいるの?」

「日本は士農工商ぜんぶ労働者だから感覚がわかんねえな…公家や将軍家に対しておれたち労働者階級って思わないじゃん」

「リアムは魂がブルーカラーだからね、セレブ気取りのノエルとは違う。そこが愛され」

「白いパーカーだったね。26年前も着てたけど勝負色なのかな」

「自分がかわいく見える色がわかってんじゃないの」

「あーそういう。まあ自分のビジュアルがいいと思ってるワンコだから…」

「毛並みぼさぼさだけどね」

「元気でがんばっててえらかったよ。ココナッツからこんなになるとはねえ」

「お酒飲まないで喉だいじにしてたしね」

「バンドメンバーもちゃんとしてたね」

「いい仕事にはいいスタッフが必要なんだよね」

「ハサミではない」

「弟に版権で意地悪するくらいしかできないあいつ…遠くなるばかりだね」